Truncus arteriosus communis (TAC)

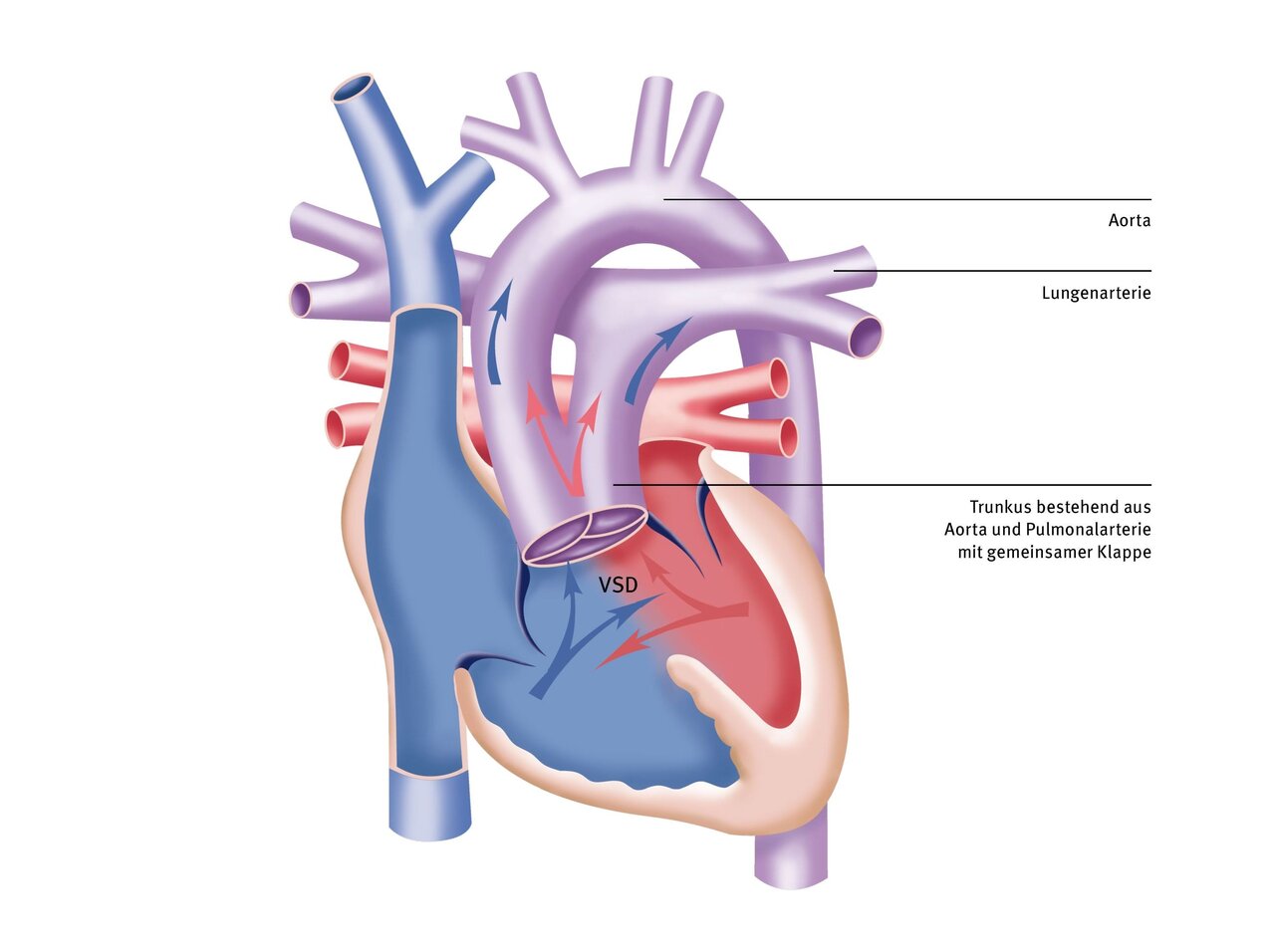

Von einem Truncus arteriosus communis (TAC) spricht man, wenn sich während der Entwicklung im Mutterleib die beiden großen Gefäße, die das Blut aus dem Herzen in die Lunge und in den Körper leiten, nicht teilen. Anstatt zweier getrennter Gefäße gibt es beim TAC lediglich ein großes Gefäß mit einer darunterliegenden Herzklappe, welches das Blut in den Körper und in die Lungen leitet, den sogenannten Truncus arteriosus (communis). Zudem besteht ein Loch in der Scheidewand zwischen der rechten und linken Herzkammer, ein sogenannter Ventrikelseptumdefekt (VSD).

Ein TAC ist ein seltener angeborener Herzfehler – er umfasst weniger als ein Prozent aller Herzfehler. Weitere Defekte, die zusätzlich zum TAC auftreten können, sind Undichtigkeiten der Klappe unterhalb des Truncus, Anomalien der Herzkranzgefäße und Verengungen oder Unterbrechungen des Aortenbogens.

Ursache

Die genaue Ursache für die Entstehung eines TAC ist nicht bekannt. Es gibt jedoch einige Risikofaktoren, die die Entstehung dieses Herzfehlers begünstigen. Hierzu gehören ein Nikotinkonsum der Mutter, besonders im ersten Schwangerschaftsdrittel, sowie ein Folsäuremangel.

Bis zu 33 Prozent der Kinder mit einem TAC haben zudem ein sogenanntes Di-George-Syndrom. Dabei handelt es sich um einen Gendefekt, der entsteht, wenn ein Teil des Chromosoms 22 mit der darauf liegenden Erbinformation in den frühesten Schritten der Embryonalentwicklung verloren geht.

Symptome

Ein TAC ist ein komplexer und schwerer angeborener Herzfehler, der bereits bei Neugeborenen durch Schwitzen, angestrengte Atmung und mangelnde Gewichtszunahme auffällt. Dadurch, dass es nur ein gemeinsames Gefäß gibt, das das Blut aus dem Herzen sowohl in die Hauptschlagader als auch in die Lungenschlagader führt, sind die Lungengefäße dauerhaft einem zu hohen Druck und einem zu starken Blutfluss ausgesetzt.

Durch das Loch in der Kammerscheidewand (VSD) mischen sich außerdem das sauerstoffreiche Blut des linken Herzens und das sauerstoffarme Blut des rechten Herzens. Insgesamt kann hierdurch auch zu wenig sauerstoffreiches Blut im Körperkreislauf ankommen. Dies macht sich als Blaufärbung der Lippen und Nagelbetten bemerkbar und wird als Zyanose bezeichnet.

Typischerweise kommt es mit fortschreitendem Alter zur zunehmenden Herzinsuffizienz (beschleunigte Atmung, Trinkschwäche und Gedeihstörung, Infektanfälligkeit). Die chirurgische Korrektur sollte daher schon in den ersten Lebenswochen erfolgen.

Die Echokardiographie ist das wichtigste diagnostische Verfahren zur Bestätigung eines TAC. Sie liefert Informationen über Anatomie und Funktion des Herzens, ohne invasive Maßnahmen zu erfordern. Damit lassen sich etwa der gemeinsame Gefäßstamm und das Vorliegen eines Ventrikelseptumdefekts direkt nachweisen. Auch die Herzklappen und Herzfunktion lassen sich damit beurteilen.

Diagnose

Die Diagnose erfolgt durch eine Kombination aus klinischer Untersuchung und bildgebenden Verfahren. In der klinischen Untersuchung werden zunächst die oben beschriebenen Symptome (Zyanose, schnelle Atmung, Trinkschwäche, Wachstumsverzögerung, Herzinsuffizienzzeichen) überprüft.

Zur Feststellung eines TAC kommen diese bildgebenden Verfahren infrage:

- Echokardiographie (Herzultraschall, bevorzugte Methode):

- Bestätigung der gemeinsamen arteriellen Ausflussbahn.

- Nachweis eines Ventrikelseptumdefekts (VSD).

- Beurteilung der Pulmonalarterienabgänge.

- Funktionelle Bewertung der Herzklappen.

- EKG (Elektrokardiographie):

- Zeichen einer rechtsventrikulären Hypertrophie.

- Unspezifische Veränderungen, die auf eine Volumen- oder Druckbelastung hinweisen.

- Röntgen-Thorax:

- Kardiovergrößerung (Kardiomegalie).

- Vermehrte Lungengefäßzeichnung durch erhöhten Lungenblutfluss.

- Herzkatheteruntersuchung (seltener nötig, nur bei unklarer Anatomie oder zur Druckmessung).

- MRT oder CT:

- Detaillierte dreidimensionale Darstellung der Gefäßanatomie, falls nötig.

Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, da der TAC unbehandelt zu schwerer Herzinsuffizienz und pulmonaler Hypertonie führen kann.

Prognose

Ein TAC sollte im Neugeborenenalter operiert werden. Erfolgt dies nicht, versterben 85 Prozent der Kinder mit diesem Herzfehler bereits im ersten Lebensjahr.

Bleibt ein TAC zu lange unbehandelt, werden die Lungengefäße durch die zu starke Durchblutung dauerhaft geschädigt. Es kommt in den Lungenarterien zu einem Bluthochdruck („Pulmonalarterielle Hypertonie“ oder PAH). Eine PAH ist schwer zu behandeln und geht mit einer deutlich reduzierten Lebenserwartung einher. Auch die Herzkammern selbst können durch ein Hinauszögern der Behandlung geschädigt werden.

Viele Operationen am Herzen können nur am stillstehenden Herzen durchgeführt werden. Eine Herz-Lungen-Maschine übernimmt während der OP die Funktion von Herz und Lunge.

Am DHZC stehen zwölf moderne Herz-Lungen-Maschinen zur Verfügung, drei davon speziell für Säuglinge und Kleinkinder.

Therapie

Ein TAC muss so früh wie möglich chirurgisch durch einen Eingriff am offenen Herzen unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine korrigiert werden. Es gibt Medikamente, die das Herz des Kindes bis zur korrigierenden Operation unterstützen und die Symptome lindern können. Diese Medikamente haben jedoch keinen Einfluss auf den Herzfehler und schützen auch nicht vor Hochdruck in den Lungenarterien.

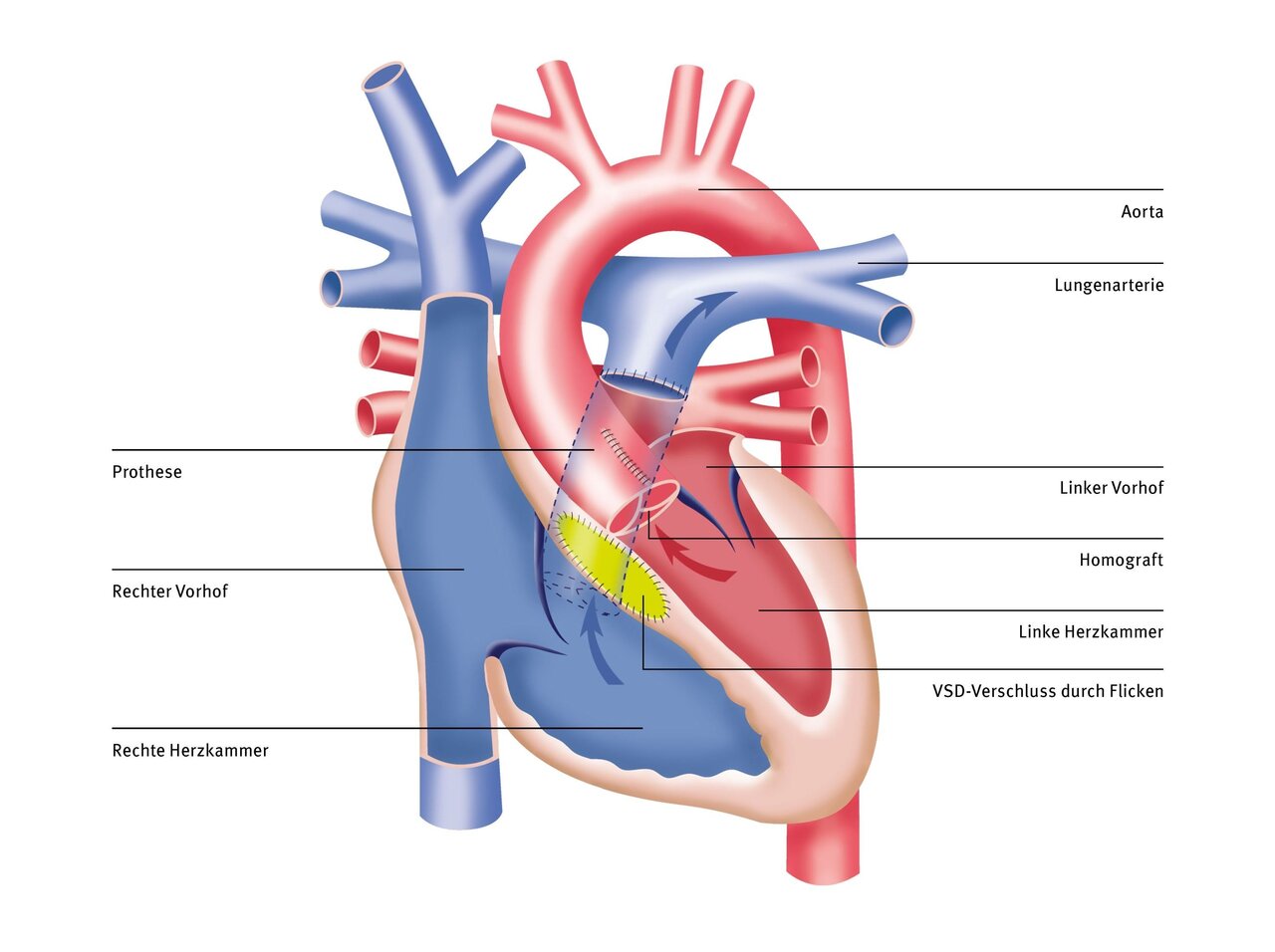

Bei der Operation wird der Truncus in zwei Gefäße „aufgeteilt“: die Neo-Aorta, also die neue Hauptschlagader und eine neue Pulmonalarterie. Es wird versucht, die Neo-Aorta möglichst vollständig aus körpereigenem Gewebe zu formen und die Klappe zu erhalten, damit sie mitwachsen kann und möglichst nicht mehr operiert werden muss. In einigen Fällen muss die Truncus-Klappe jedoch auch rekonstruiert oder ersetzt werden.

Die Lungenarterie muss meistens mindestens teilweise durch Fremdmaterial ersetzt werden. Hierfür kommen vollständige Gefäße mit einer eigenen Klappe aus Rindervenen oder Homograft-Patches, d.h. von verstorbenen Menschen gespendete Flicken aus der Gefäßwand, in Frage. Die rechte und linke Lungenarterie, die ursprünglich aus dem Truncus-Gefäß entspringen, müssen in die neue Lungenarterie eingenäht werden. Der Defekt in der Kammerscheidewand kann zumeist mit einem Flicken aus eigenem Perikard, d.h. der äußeren Schicht des Herzbeutels, in dem das Herz im Brustkorb liegt, verschlossen werden.

Der Schnitt, den die Kinderherzchirurgin bzw. der Kinderherzchirurg bei der Operation durchführen muss, verläuft senkrecht mittig zwischen den Brustwarzen. Eine chirurgische TAC-Korrektur muss immer unter Vollnarkose erfolgen.

Behandlung am DHZC

Am DHZC bieten wir bei Operationen wie einer TAC-Korrektur, wenn möglich, das Fast-Track-Konzept an. Das bedeutet, dass Ihr Kind noch im Operationssaal von der Beatmungsmaschine entwöhnt wird und bereits selbstständig atmend auf die Kinderintensivstation gelangt. Dies hat in der Vergangenheit zu einem kürzeren Aufenthalt auf der Intensivstation und einer schnelleren Entlassung nach Hause beigetragen.

Mehr zur Kinderherzchirurgie am DHZC

In zwei speziell ausgerüsteten und hochmodernen Herzkatheterlaboren der Klinik für Angeborene Herzfehler – Kinderkardiologie untersuchen und behandeln wir Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Jugendliche jeden Alters mit angeborenen und erworbenen Herzerkrankungen, sowie auch alle Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern. Wir sind als überregionales Schwerpunktzentrum auf die invasive kardiologische Diagnostik und interventionelle Therapie von Patient:innen mit angeborenen Herzfehlern spezialisiert. Zu unseren angebotenen Leistungen zählen unter anderem Verschlüsse von Gefäßfehlbildungen aller Art sowie Verschlüsse von Vorhofseptumdefekten und Ventrikelseptumdefekten durch Implantate.

Fragen und Antworten für Eltern

Nach einer erfolgreichen TAC-Korrektur kann sich Ihr Kinder in der Regel normal belasten. Unmittelbar nach der Korrektur eines Truncus arteriosus kann es notwendig sein, für einen gewissen Zeitraum auf stärkere Anstrengung zu verzichten, bis die Heilung abgeschlossen ist. Bei einigen Kindern kann es notwendig sein, größere Anstrengungen zu vermeiden. Hierzu berät Sie Ihr Kinderkardiologe individuell.

Auch nach der erfolgreichen Primärkorrektur eines TAC sollten Sie mit Ihrem Kind regelmäßige Verlaufskontrollen bei Ihrem Kinderkardiologen durchführen lassen. Das besondere Augenmerk sollte bei diesen Untersuchungen auf dem Blutfluss durch die Neo-Aorta und die Aortenklappe sowie der neuen Pulmonalarterie liegen.

Wie bei jeder Operation können nach dem Eingriff Komplikationen auftreten. So kann die Truncusklappe auch nach einer zunächst erfolgreichen Korrekturoperation undicht werden. Die neue Pulmonalarterie kann abhängig von der Art der Korrekturoperation zu eng werden. Dadurch wird der Blutfluss in die Lunge erschwert und das rechte Herz muss dauerhaft gegen einen erhöhten Widerstand anarbeiten. Ist dies der Fall, muss die neue Pulmonalarterie erneut ersetzen.

Für einen Zeitraum von rund sechs Monaten nach einer TAC-Operation ist es notwendig, dass Ihr Kind bei bestimmten Eingriffen wie z.B. zahnärztlichen Eingriffen vorbeugend Antibiotika nimmt. Dieses Vorgehen nennt sich „Endokarditis-Prophylaxe“ und soll verhindern, dass Bakterien, die während des Eingriffs in den Blutstrom gelangen, sich im zuvor operierten Herzen festsetzen. Ob diese sogenannte Endokarditis-Prophylaxe über mehr als sechs Monate fortgeführt werden muss, z.B. wenn der VSD nicht sofort verschlossen werden kann, wird Ihnen Ihre Kinderkardiologin bzw. Ihr Kinderkardiologe individuell mitteilen.

Die Aussichten hinsichtlich Lebenserwartung und Lebensqualität sind nach einer rechtzeitigen TAC-Korrektur gut. In einigen Fällen kann es auch bei einer zunächst erfolgreichen Korrektur in den Folgejahren zu Herzproblemen kommen. Dazu können unter anderem ein Fortschreiten einer Pulmonalarteriellen Hypertonie oder Undichtigkeiten der operierten Herzklappen gehören. Auch die Entstehung von Herzrhythmusstörungen, die sich zumeist erst im Erwachsenenalter entwickeln, ist möglich. Das Langzeitüberleben nach erfolgreicher Korrektur wird heutzutage mit ca. 80 Prozent nach 30 Jahren angegeben.

Selbst bei erfolgreicher Korrekturoperation sind im weiteren Verlauf zumeist ein bis zwei weitere Operationen bis zum Erreichen des Erwachsenenalters notwendig. Die mit Fremdmaterial neu geformte Pulmonalarterie kann das Körperwachstum Ihres Kindes nicht mitmachen, Ihr Kind „wächst aus seiner Pulmonalarterie“ hinaus, sodass diese erweitert oder ausgetauscht werden muss. Auch Undichtigkeiten an den Klappen können in einer solchen Operation adressiert werden.

Um eine Operation etwas hinauszuzögern, kann ggf. auch eine Intervention im Herzkatheter erfolgen. Sollte im Jugend- oder Erwachsenenalter eine Herzrhythmusstörung auftreten, die mit einem zu langsamen Herzrhythmus einhergeht, kann eine Schrittmacherimplantation erforderlich sein. Das kommt jedoch eher selten vor.