Aortenklappenstenose und Aortenklappeninsuffizienz

Die angeborene Aortenklappenstenose ist eine Einengung der Aortenklappe, die auf einer unvollständigen Öffnung der Klappentaschen, auf einem zu kleinen Klappenring, oder der Kombination aus beiden beruht.

Die Aortenklappeninsuffizienz ist eine Undichtigkeit der Aortenklappe, die in der Regel auf einer gestörten Schließfunktion der Klappentaschen beruht.

Eine defekte Aortenklappe kann entweder rekonstruiert oder operativ ersetzt werden (Ross-OP).

Ursache

Der Anteil der angeborenen Aortenklappenstenose an allen Herzfehlern liegt bei etwa 3,6 %. Bei 15-20 % der Patient:innen tritt die angeborene Aortenklappenstenose mit zusätzlichen Fehlbildungen des Herzens auf. Die bikuspide Aortenklappe (nur zwei funktionierende Taschen) ist eine der häufigsten Klappenfehlbildungen, die sich im Kindesalter vorrangig mit einer verminderten Öffnung, bei Jugendlichen und Erwachsenen häufig auch mit einer Insuffizienz der Klappe manifestiert. Sie hat eine Inzidenz in der Normalbevölkerung von 1-2 %. Im Rahmen angeborener Herzfehler tritt die bikuspide Aortenklappe in 61 % der Fälle als isolierte Läsion auf, ansonsten ist sie häufig mit anderen Linksherzobstruktionen vergesellschaftet.

Eine Aortenklappeninsuffizienz kann auch sekundär nach einer Ballondilatation, oder Operation an einer primär stenotischen Klappe entstehen, die Schwere kann im Verlauf nach einem Eingriff zunehmen. Selten können beide Dysfunktionen (Stenose/Insuffizienz) im Rahmen einer Infektion der Klappe (Endokarditis), oder als Folge einer entzündlich-autoimmunen Reaktion des Körpers (Rheumatisches Fieber) entstehen.

Indikation

Aortenklappenstenose

Wenn sich die Aortenklappe nicht vollständig öffnet oder der Klappenring zu klein ist (Stenose), muss die linke Kammer bei jedem Herzschlag gegen einen unnötig hohen Widerstand ankämpfen. Um diese Mehrarbeit leisten zu können, nimmt die Masse der Herzmuskulatur stetig zu. An einem Punkt kippt das System aus dem Gleichgewicht und die Masse des Muskels kann nicht mehr durch die vorhandenen Herzkranzgefäße ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Die Innenschicht des Muskels leidet unter Sauerstoffarmut, der Herzmuskel verliert an Kraft und Ausdauer. Vor allem unter Belastung können nun Symptome wie Herzrasen, Herzstechen, Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit oder Bewusstlosigkeit auftreten. Es kann auch zu Herzrhythmusstörungen kommen.

Aortenklappeninsuffizienz

Eine Störung der Schließfunktion der Aortenklappe (Insuffizienz) führt zur dauerhaften Mehrbelastung der linken Herzkammer mit Blutvolumen, was am Ende jedes Herzschlages unnötig statt in den Körper wieder in das Herz zurück fließt. Die Kammer wird immer größer, um dieses Volumen aufnehmen und die Schlagkraft erhöhen zu können. Wenn die Schwelle für diese Kompensation überschritten wird, kann die Kammer das zusätzliche Volumen nicht mehr effektiv in den Körper auswerfen. Vor allem unter Belastung fehlt nun dieses Volumen, um die Muskeln und Organe mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Es entstehen Symptome wie Abgeschlagenheit, Antriebsschwäche, Herzrasen, Gedeihstillstand.

Symptome

In Abhängigkeit von dem überwiegenden Mechanismus der Klappendysfunktion, der Schwere der Auswirkung auf den Kreislauf und der Belastung des Körpers können früher oder später Symptome bis zu einem Herzversagen und plötzlichen Herztod auftreten.

Neugeborene die mit einer schweren (kritischen) Aortenklappenstenose geboren werden, befinden sich bereits kurz nach der Geburt in einem kritischen Zustand und benötigen dringend einen Eingriff. Dem Herzen muss die Last, die die schwer-stenotische Klappe darstellt umgehend genommen werden, bevor es zu einem Herzversagen mit Organschäden kommt. Die meisten Patient:innen haben jedoch eine mildere Form und werden erst später im Laufe des Lebens auffällig. In der Regel wird eine lebenslange Beobachtung der Befunde und der Symptome notwendig.

Bei Hinweisen auf eine schwere Stenose oder Insuffizienz, mangelnder Entwicklung, oder herabgesetzter Belastbarkeit wird meistens ein stufenweises Vorgehen eingeleitet. Maßnahmen wie eine medikamentöse Behandlung, Ballondilation der Klappe per Herzkatheter bis hin zu einer Klappenoperation können kombiniert werden, um die Funktion der linken Herzkammer so lange wie möglich zu erhalten. Ein definitiver Ersatz der Aortenklappe kann dazu notwendig werden.

Behandlung

Bei chirurgischen Eingriffe an der Aortenklappe handelt es sich um Operationen am offenen Herzen. Das heißt, dass die Patient:innen an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden und das Herz für den Eingriff stillgelegt werden muss, um an der Herzklappe operieren zu können.

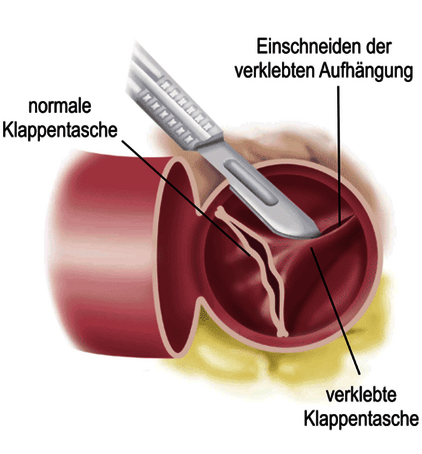

Ballondilatation/ chirurgische Valvuloplastie

Bei kritisch-kranken Neugeboren und Säuglingen kann als erste Option eine Aufweitung (Dilatation) der Klappe mittels eines Ballons per Herzkatheter helfen, um akut den Kreislauf zu stabilisieren und die Herzfunktion erholen zu lassen. Bei günstiger Anatomie der Klappentaschen und einer stabileren Kreislaufsituation kann eine Operation an der Aortenklappe sehr effektiv sein. In der Regel wird dabei unter Zuhilfenahme der Herz-Lungen-Maschine die Aortenklappe an den verklebten Stellen gelöst und die verdickten Taschen ausgedünnt. Mit diesen Möglichkeiten gelingt es in der Regel, die Patient:innen zu stabilisieren und die Befunde im weiteren Verlauf des Lebens zu beobachten. Falls die Belastung des Herzens wieder zunehmen sollte, müssen erneute Eingriffe durchgeführt werden, die nicht selten erst mit einem chirurgischen Klappenersatz für eine lange Zeit gelöst werden können.

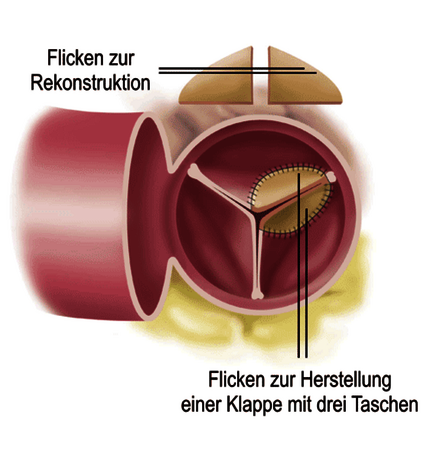

Aortenklappenrekonstruktion

Wenn immer möglich, werden klappenerhaltende Operationstechniken angewendet. Eine Aortenklappenrekonstruktion beinhaltet einen Wiederaufbau der fehlerhaft angelegten Klappenanteile bis zu einem Ersatz der einzelnen Taschen mit Flickenmaterial. Die Haltbarkeit solcher Rekonstruktionsverfahren wird von der individuellen Klappenanatomie, der angewandten Technik und der begleitenden Risikofaktoren wie z.B. das Alter, vorangegangene Eingriffe an der Klappe, oder komplexen Herzfehlern beeinflusst.

Aortenklappenersatz

Wenn die Klappenfunktion nur durch einen Klappenersatz wiederhergestellt werden kann, bestehen im Kindes- und jungem Erwachsenenalter mehrere Möglichkeiten. Biologische Klappenersatzverfahren (Klappen eines menschlichen oder tierischen Ursprungs) haben den Vorteil, dass eine dauerhafte Behandlung mit blutverdünnenden Medikamenten nicht notwendig wird. Mit Ausnahme der Ross-Operation (Ersatz mit der eigenen Lungenschlagaderklappe) hat jedoch der biologische Klappenersatz nur eine begrenzte Haltbarkeit. In der Regel müssen solche Klappen bei jungen Patient:innen nach etwa fünf bis zehn Jahren erneut chirurgisch ersetzt werden. Ein mechanischer Klappenersatz bedarf einer strengen lebenslangen Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten mit einem nicht unerheblichen Risiko für Blutungen und Bildung von Blutgerinnseln an der Herzklappe im Langzeitverlauf. Solche Gerinnsel können die Funktion der Herzklappe beeinträchtigen oder zu Schlaganfällen führen. Jede Art von Klappenersatz durch eine Prothese (biologisch/mechanisch) birgt den Nachteil eines fehlenden Wachstumspotentials, sodass diese Möglichkeiten erst ab einer Erwachsenengröße der Patientin bzw. des Patienten sinnvoll eingesetzt werden können.

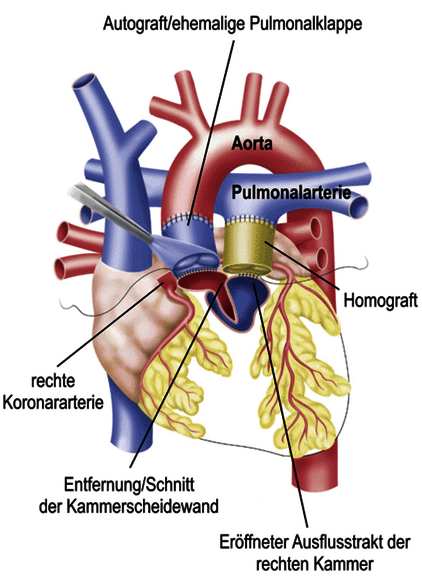

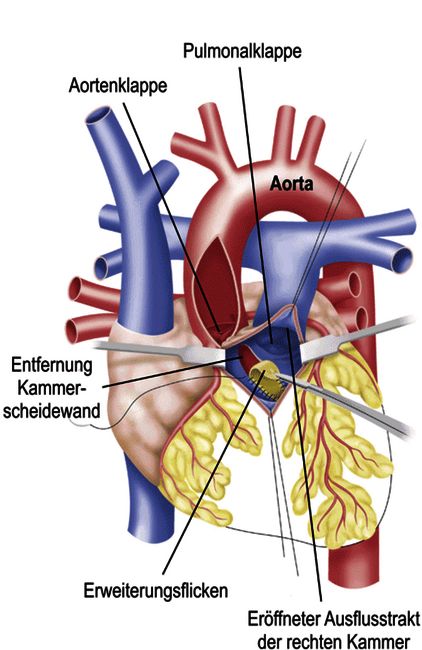

Ross-Operation

Bei der Ross-Operation wird die kaputte Aortenklappe durch die eigene Lungenschlagaderklappe (Pulmonalklappe) ersetzt. Da es sich um eine körpereigene Klappe handelt, wird diese auch als Autograft bezeichnet. Dafür wird Lungenschlagaderklappe entnommen und nach Entfernen der defekten Aortenklappe in deren Position eingenäht, je nach Operationstechnik mit oder ohne Umsetzen der Herzkranzgefäße. Die eigene Pulmonalklappe wird in der Regel mit einer biologischen Prothese ersetzt. Der Vorteil dieser komplexen Operation ist vor allem im Kindes- und jungen Erwachsenenalter, dass die neue Aortenklappe (Autograft) mit den Patient:innen mitwächst. Die Einnahme von starken blutverdünnenden Medikamenten kann ebenfalls vermieden werden. Ein Nachteil ist die begrenzte Haltbarkeit der ersetzen Pulmonalklappe (bei biologischen Prothesen in der Regel 10-15 Jahre) und die späten Reinterventionen an der neuen Aortenklappe (Autograft). In Abhängigkeit von präoperativen Risikofaktoren, des Patientenalters und angewandter Operationstechnik kann es nach etwa zehn Jahren zu einem Versagen der Autografts mit Undichtigkeit der Herzklappe kommen. In diesem Fall kann eine komplexe Rekonstruktion des Autograft (z.B. David Operation) oder aber ein Ersatz der gesamtem Aortenwurzel notwendig sein.

Behandlung am DHZC

Die routinemäßige Benutzung von unserer Herz-Lungen-Maschine mit dem weltweit kleinstem Füllvolumen ermöglicht in der Mehrzahl der Fälle – auch bei Neugeborenen – eine Operation ohne Fremdblut-Transfusion durchzuführen, was erhebliche Vorteile hat. Damit können wir nicht nur die Infektions- und Unverträglichkeitsrisiken minimieren, sondern unseren kleinen Patient:innen häufig auch eine schnellere Erholung nach der Operation ermöglichen.

Die Ross-Operation wird in einer einzigartigen Modifikation der Implantation des Autografts ohne Herauslösen der Herzkranzgefäße angeboten (subkoronare Implantation). In diesem Fall wird das Autograft durch die erhaltene eigene Wand der Aorta von außen gestützt. So soll die späte Aufweitung des Autografts und die häufigen Reinterventionen verhindert, oder zumindest hinausgezögert werden.

Fragen und Antworten für Eltern

Nach der Operation kann sich Ihr Kind in der Regel normal belasten. Es sind keine Einschränkungen notwendig.

Regelmäßige und lebenslange Kontrolluntersuchungen durch eine auf die Behandlung von Patient:innen mit angeborenen Herzfehlern spezialisierte Ärztin bzw. einen spezialisierten Arzt sind erforderlich. In Abhängigkeit von der angewandten Operationsmethode und den eventuellen Restbefunden können in einzelnen Fällen Medikamente bei Entlassung notwendig sein.

Langzeitergebnisse zeigen, dass in der Regel eine normale Entwicklung zu erwarten ist. Die Belastbarkeit kann bei Patient:innen mit mild- bis mittelgradigen Befunden normal sein. Statische Sportarten sowie Leistungssport sollten ab mittelgradigen Stenosierungen gemieden werden.

Abhängig von der Schwere des Befundes kann die Lebenserwartung, vor allem aufgrund der Komplikationen von Herzinsuffizienz, der wiederholt notwendigen Reoperationen, sowie des Risikos von Herzrhythmusstörungen verkürzt sein.

Bei Anwendung von mechanischen Prothesen kann die Einschränkung der Lebensqualität durch häufige Kontrolluntersuchungen, erhöhte Verletzungsgefahr und durch die lebenslange Gerinnungshemmung erheblich sein. Das Auftreten von thromboembolischen Komplikationen (Gerinnselbildung und Schlaganfallrisiko) nach mechanischem Aortenklappenersatz im Kindesalter beträgt 0,5 -1 % pro Patientenjahr.

Die Freiheit von einem erneuten Eingriff an der Aortenklappe ist sowohl nach einer Ballondilatation im Herzkatheter als auch nach einer chirurgischen Rekonstruktion der Aortenklappe im Langzeitverlauf mit etwa 40 % nach zehn Jahren beschrieben, während nach Ross-Operation im gleichen Zeitraum 90 % der Patient:innen noch keinen Zweiteingriff benötigen. Das Autograft nach Ross-Operation zeigt im Beobachtungszeitraum von über acht Jahren eine gute Anpassung an das kindliche Wachstum. Allerdings ist die Notwendigkeit eines Eingriffs im Bereich der gleichzeitig ersetzten Pulmonalklappe umso höher, je kleiner die verwendete Klappenprothese ist und betrifft jüngere Kinder mehr als Jugendliche oder junge Erwachsene.