Subvalvuläre Aortenstenose / Subaortenstenose

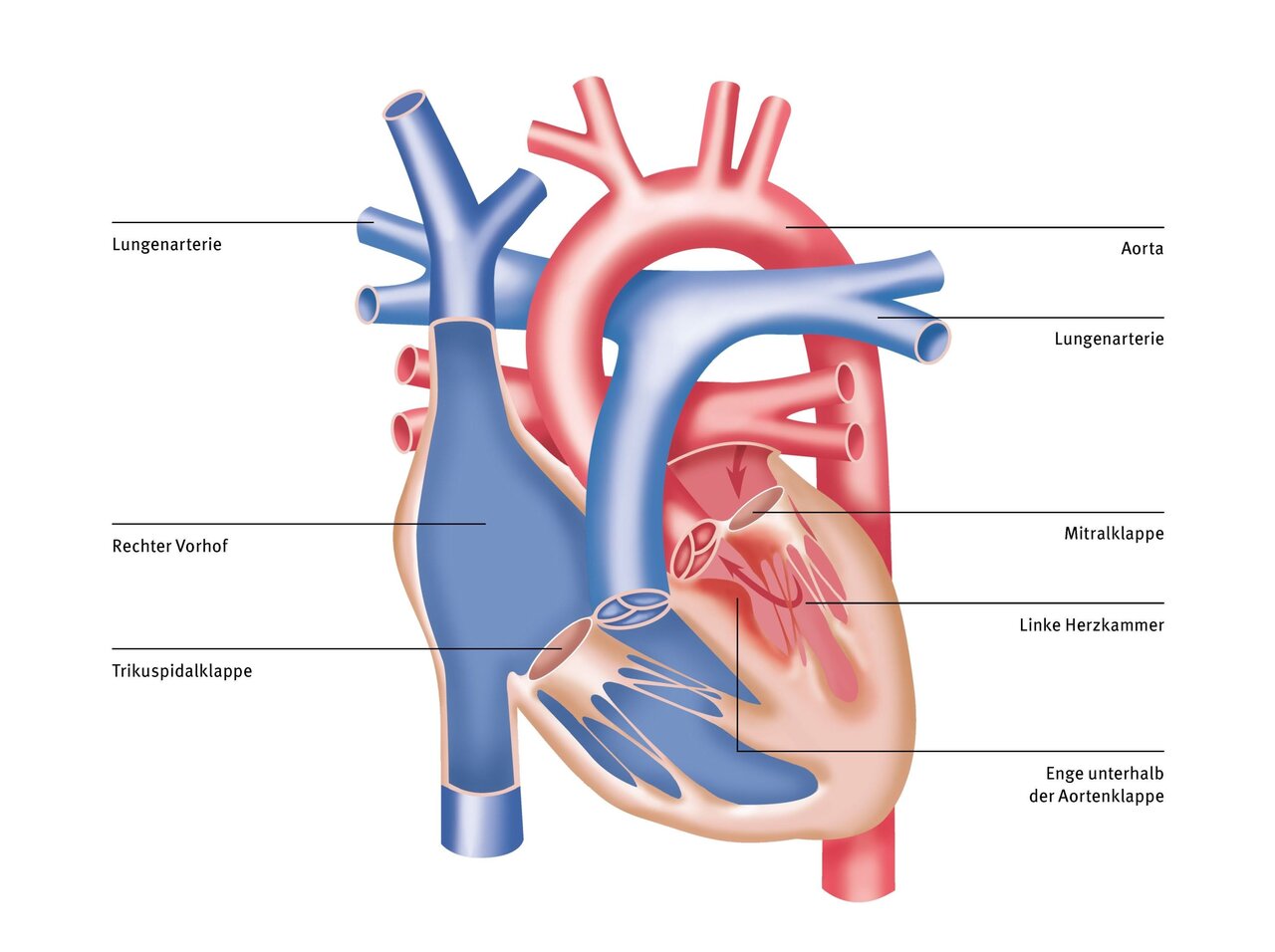

Der Begriff „subvalvuläre Aortenstenose“ bezeichnet eine Einengung der Ausstrombahn der linken Herzkammer unterhalb der Ventilklappe (Aortenklappe), die verhindert, dass das aus der Kammer ausgeworfene Blut wieder in die Kammer zurückströmt.

Die Enge wird durch eine Membran aus Bindegewebe oder durch einen verdickten Herzmuskel verursacht. In Folge der Verwirbelung des Blutstroms in diesem Bereich kann die Enge im Laufe des Lebens stetig zunehmen. Die subvalvuläre Aortenstenose kann auch im Rahmen von komplexen Herzfehlern oder als Restbefund nach chirurgischen Eingriffen auftreten.

Ursache

In einem normalen Herzen fließt sauerstoffreiches Blut aus den Lungen über den linken Vorhof in die linke Kammer und wird von dort durch die Aorta ohne Hindernisse in den ganzen Körper gepumpt. Das Herz kann in dieser Situation den Widerstand, den die Körpergefäße entgegenbringen, mühelos überwinden. Die Wanddicke des Herzmuskels und die für die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels notwendigen Herzkranzgefäße bleiben in einem klar definierten Gleichgewicht.

Bei einer Enge unterhalb der Aortenklappe muss die linke Kammer bei jedem Herzschlag gegen einen unnötig hohen Widerstand ankämpfen. Um diese Mehrarbeit leisten zu können, verdickt sich die Herzmuskulatur stetig.

Symptome

An einem Punkt kippt das System aus dem Gleichgewicht und die Masse des Muskels kann nicht mehr ausreichend durch die vorhandenen Herzkranzgefäße mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Die Innenschicht des Muskels leidet unter Sauerstoffarmut, der Herzmuskel verliert an Kraft und Ausdauer. Vor allem unter Belastung können nun Symptome wie Herzrasen, Herzstechen, Abgeschlagenheit oder Bewusstlosigkeit auftreten.

In Abhängigkeit von der Schwere der Enge kann die Auswirkung auf den Kreislauf vor allem unter Belastung früher oder später zu Symptomen wie bei Erkrankungen der Aortenklappe bis hin zum Herzversagen oder plötzlichen Herztod führen.

Neugeborene, die mit einer schweren Subaortenstenose geboren werden, befinden sich bereits kurz nach der Geburt in einem kritischen Zustand und benötigen dringend einen Eingriff. Dem Herzen muss die Last umgehend genommen werden, bevor es zu einem Herzversagen mit Organschäden kommt. Häufig bestehen Engen mehrerer Abschnitte der linksventrikulären Ausflussbahn, die chirurgisch erweitert werden müssen. Viele Kinder haben jedoch eine milde Einengung und werden erst später im Laufe des Lebens mit Symptomen auffällig. In der Regel ist daher eine lebenslange Beobachtung der Befunde und der Symptome notwendig.

Bei Hinweisen auf eine Zunahme der Stenose, mangelnder Entwicklung oder herabgesetzter Belastbarkeit wird meistens ein stufenweises Vorgehen eingeleitet. Eine medikamentöse Behandlung kann, solange die Einengung nicht hochgradig ist, die Herzbelastung verringern und die Symptome verbessern.

Therapie

Bei der Operation wird die Enge unterhalb der Aortenklappe entfernt. Dabei werden mithilfe der Herz-Lungen-Maschine und nach Eröffnung der Körperschlagader das einengende Bindegewebe und der Muskel herausgeschnitten und damit eine weite Ausflussbahn geschaffen. Zusätzliche Muskelbrücken oder funktionslose Sehnenfäden der Mitralklappe müssen mitentfernt werden, um eine Verwirbelung des Blutflusses zu mindern und damit die Wahrscheinlichkeit des erneuten Auftretens der Subaortenstenose zu vermindern.

Falls die Enge und damit die Belastung des Herzens wieder zunehmen sollten (man rechnet damit in 10 bis 15 % der Fälle), kann es nötig werden, dass die Einengung erneut operativ entfernt werden muss.

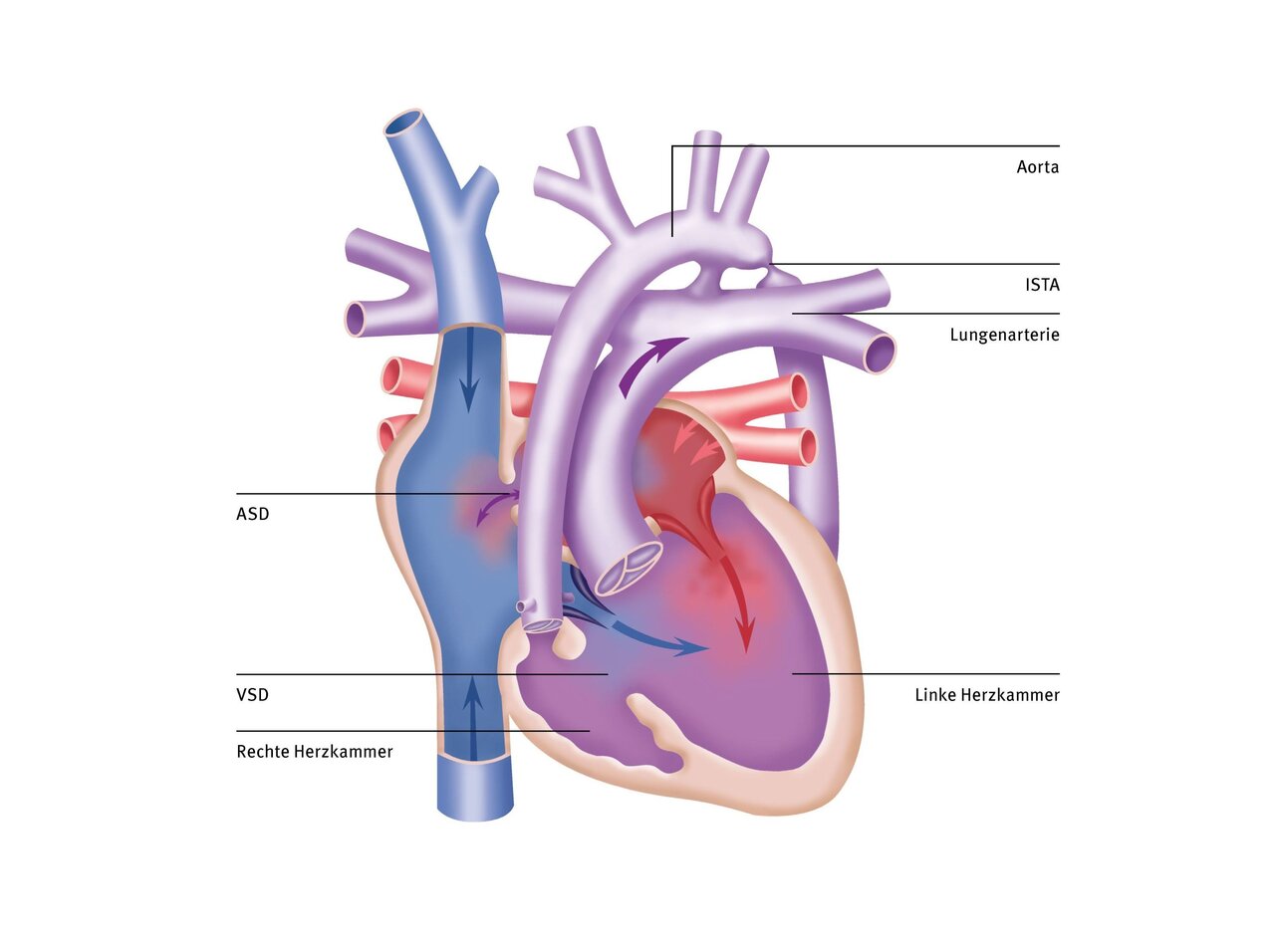

Bei einer schweren tunnelförmigen Einengung des linken Ausflusstraktes, jedoch mit einer ausreichend großen Aortenklappe, wird die modifizierte Konno-Operation durchgeführt. Dabei wird die Ausstrombahn der rechten Kammer als Zugang zur linken Ausstrombahn genutzt. Zum Verständnis des Operationsverfahrens ist es wichtig zu wissen, dass der vordere Anteil der Ausstrombahn der linken Herzkammer durch die Kammerscheidewand gebildet wird, die wie die Herzkammer selbst bei Subaortenstenose verdickt ist. Bei der modifizierten Konno-Operation wird dieser Anteil der Scheidewand im Bereich der Ausstrombahn herausgeschnitten und dadurch stark erweitert. Der durch das Herausschneiden entstehende Defekt wird mit einem Flicken verschlossen.

Die Ross-Konno-Operation wird bei der Kombination aus einer langstreckigen Enge in der Ausstrombahn unterhalb der Aortenklappe und dem zusätzlichen Bestehen einer zu kleinen Aortenklappe angewendet.

Bei der Ross-Konno-Operation wird die eigene Lungenschlagaderklappe (Pulmonalklappe) entnommen und als Ersatz der Aortenklappe verwendet (auch Autograft genannt: das bedeutet körpereigenes Material der Klappe). Dazu wird das erkrankte Gewebe der Aortenklappe komplett entfernt. Anschließend wird die Kammerscheidewand im Bereich der Engstelle im Ausflusstrakt eingeschnitten (Konno-Inzision) und zusätzlich das einengende Bindegewebe und die verdickte Muskulatur entfernt. Die eigene Pulmonalklappe wird dann in die Aortenposition eingenäht. Anstelle der jetzt fehlenden, eigenen Pulmonalklappe wird eine biologische Prothese eingesetzt.

Den Vorteil dieser umfangreichen Operation sehen wir gerade im Kindes- und jungen Erwachsenenalter im Erhalten des Wachstumspotenzials der eigenen Aortenklappe und in der sehr effektiven Beseitigung von schweren tunnelförmigen Stenosen der gesamten linken Ausflussbahn. Ebenfalls wird die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten vermieden.

Nachteile sind die begrenzte Haltbarkeit der ersetzten Pulmonalklappe (bei biologischen Prothesen in der Regel 5 bis 15 Jahre) und die eventuell später auftretenden Veränderungen an der neuen Aortenklappe (Autograft). In Abhängigkeit von präoperativen Risikofaktoren, des Alters und der angewandten Operationstechnik kann es nach 10 bis 20 Jahren zu einem Versagen der Autografts kommen und dann der Ersatz der Aortenklappe durch eine mechanische Klappenprothese notwendig werden.

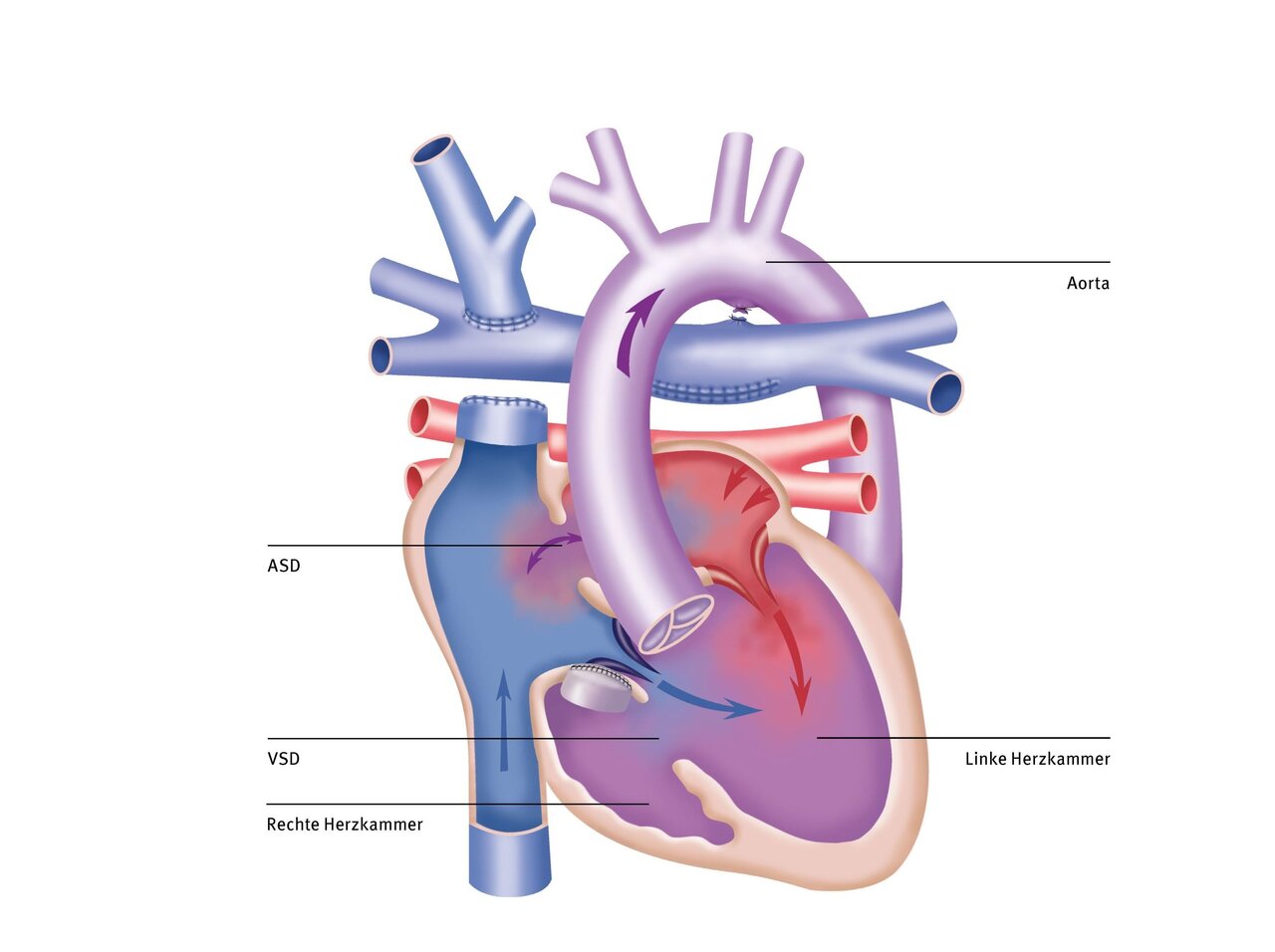

Therapie am Deutschen Herzzentrum der Charité

In unserer Klinik wird bei der Ross- oder Ross-Konno-Operation die eigene Pulmonalklappe (das sogenannte Autograft) in die vorhandene Aortenwurzel eingenäht. In vielen anderen Kliniken entfernt man dagegen die gesamte Aortenwand und -wurzel und näht die Pulmonalklappe direkt in den Ausflusstrakt des Herzens ein.

Durch unsere Methode bleibt die natürliche Stützfunktion der Aortenwand erhalten. Das verringert die Gefahr, dass sich die neue Klappe später ausdehnt. Dadurch können erneute Eingriffe (Reinterventionen) oft verhindert oder zumindest deutlich hinausgezögert werden. Dieses Verfahren kann schon im Säuglings-, aber auch im Jugendlichen- und Erwachsenenalter angewendet werden.

Die routinemäßige Benutzung unserer Herz-Lungen-Maschine mit dem weltweit kleinstem Füllvolumen ermöglicht es uns, in der Mehrzahl der Fälle – auch bei Neugeborenen – eine Operation ohne Fremdblut-Transfusion durchzuführen, was erhebliche Vorteile hat. Damit können wir nicht nur die Infektions- und Unverträglichkeitsrisiken minimieren, sondern unseren kleinen Patient:innen häufig auch eine schnellere Erholung nach der Operation ermöglichen. Die meisten Patient:innen können schon sehr früh postoperativ extubiert werden (Fast-Track-Konzept) und so schnell von der Operation genesen. Weitere Informationen gibt es in unseren extern validierten Qualitätssicherungsstandards und Qualitätsjahresberichten.

Prognose

Regelmäßige und lebenslange Kontrolluntersuchungen durch eine:n auf die Behandlung von Patient:innen mit angeborenen Herzfehlern spezialisierte Kinderkardiolog:in sind erforderlich. In Abhängigkeit vom angewandter Operationsverfahren und den eventuellen Restbefunden können auch in den ersten Monaten nach Operation Medikamente bei Entlassung notwendig sein.

Langzeitergebnisse zeigen, dass in der Regel eine normale Entwicklung zu erwarten ist. Die Belastbarkeit kann bei Patient:innen mit mild- bis mittelgradigen Befunden normal sein.

Je nach Schwere der Erkrankung kann die Lebenserwartung verkürzt sein. Gründe dafür sind mögliche Komplikationen wie eine zunehmende Herzschwäche, wiederholte notwendige Operationen oder das Auftreten von Herzrhythmusstörungen.

Langfristig benötigen 80 bis 90 % der Patient:innen keine weiteren Kathetereingriffe oder Operationen an der Aortenklappe. Bei längeren oder komplizierteren Engstellen ist das Risiko für erneute Eingriffe allerdings deutlich höher.

Ein Vorteil der Ross-Operation ist, dass die eingesetzte eigene Pulmonalklappe (Autograft) mit dem Körper mitwächst. Dagegen muss die gleichzeitig eingesetzte künstliche Pulmonalklappe häufiger erneut behandelt oder ersetzt werden – vor allem dann, wenn bei kleinen Kindern nur eine sehr kleine Prothese eingesetzt werden konnte. Jugendliche und junge Erwachsene sind davon in der Regel seltener betroffen.